О той памятной встрече и легендарном подвиге Героя нам сначала по телефону, а затем в подробном письме рассказала жительница с. Мехонское, наша читательница и автор статей Лидия Александровна СОКОЛОВА. Наверное, сегодня мало кто слышал, особенно люди молодого поколения, про подвиг этого Человека. История Великой Отечественной войны знает несколько примеров удачных побегов из германского плена. Но самым героическим, самым дерзким и воистину уникальным может считаться побег группы из десяти советских заключённых под командованием Михаила Девятаева.

Беседы и встречи от общества «Знание»

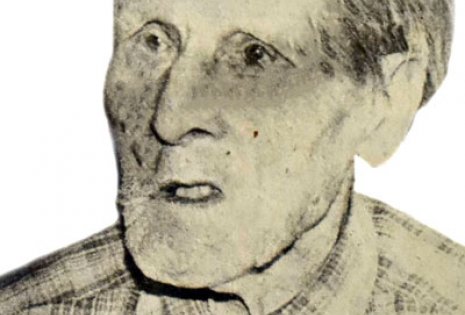

С возрастом не заводишь новых знакомств, друзей, а больше, к великому сожалению, их теряешь. Чаще начинаешь вспоминать события, встречи с интересными людьми. Об одной такой встрече с удивительно мужественным человеком я хочу рассказать. Когда-то лет 40-50 назад в нашей стране, которая называлась Советский Союз (СССР), большое внимание уделялось пропаганде знаний по различным темам путём проведения лекций, бесед, встреч на производствах, учреждениях культуры, учебных заведениях, на местном радиовещании. Этим занималось Всесоюзное общество «Знание». В нашей области им руководил известный врач-гастроэнтеролог Я.Д. Витебский. Отделения этой организации действовали в каждом районе. Первичная организация общества «Знание» была и в Мехонском. Сначала им руководил учитель С.Н. Просеков, а потом автор этих строк. Лекции и беседы были различны по темам, выступали как местные работники различных сфер, так и приглашались лекторы из области и даже из многих городов страны. Одна такая памятная встреча состоялась в 1979 году с Героем Советского Союза, лётчиком Михаилом Петровичем Девятаевым, автором книги «Побег из ада».

Из моряка – в лётчика

Мечта стать лётчиком у Михаила зародилась с детства, когда впервые увидел приземлившийся в их селе Торбеево (Мордовия) самолёт — диковинную по тем временам «стальную птицу». После окончания «семилетки» он поехал в Казань поступать в авиационный техникум, но допустил досадную оплошность — забыл свидетельство об окончании школы. Пока оно шло по почте, приём закончился, и он пошёл учиться в речной техникум на капитана. Одновременно стал посещать занятия по лётному делу при аэроклубе. После учёбы он пришёл в военкомат с просьбой: «Хочу стать лётчиком-истребителем, помогите, прошу вас». Так он стал курсантом Оренбургского авиационного училища, которое окончил перед войной. Он служил в авиачасти в г. Могилёв, когда началась война: «Рано утром мы по тревоге вылетели в направлении Минска, - рассказывал лётчик. - Над землёй висела чёрная дымовая завеса, а внизу бушевало море огня. На всю жизнь я запомнил то утро, принёсшее столько горя нашему народу. Я поклялся жестоко отомстить фашистам за их злодеяния и зверства».

В бой за Родину!

Их истребительный полк целый месяц без передышки дрался с фашистами, совершая по 5-6 вылетов в день. На счету Михаила Девятаева появились первые сбитые самолёты и первая награда — орден Красного Знамени! Затем оборона Москвы, серьёзные ранения, госпиталь. Пролежав 13 дней, он в одном халате и тапочках сбежал в часть, за что получил нагоняй от командира. Но вскоре снова был в строю. Его зачислили в прославленную эскадрилью лётчика В.И. Боброва, который ещё в Испании дрался с фашистами.

В сентябре 41-го выполнил срочное задание – доставил важный пакет в штаб армии. По возвращении он ввязался в воздушный бой с 10-ю «мессершмиттами» и был ранен в ногу. Вырвавшись чудом из огненного кольца, он дотянул до аэродрома и посадил самолёт. От потери крови он потерял сознание. И снова госпитали — Волгоград, Саратов, Ростов. Врачи дали отказ ему на возвращение в авиацию. Но Михаил был напорист и неотступен – ему всё же разрешили летать на ПО-2. Конечно, это не истребитель, но лётчик был рад, что может воевать, бомбить врага. Он доставлял оружие, продукты партизанам, вывозил раненых с передовой в тыловые госпитали. За мужество и бесстрашие его наградили вторым орденом Красного Знамени.

Неожиданная встреча с бывшим командиром Бобровым помогла вернуться ст. лейтенанту Девятаеву в истребительный полк, входивший в соединение трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Страна уже была полностью очищена от фашистских захватчиков. В июле 44-го начался прорыв обороны противника. Был жаркий воздушный бой. Немецких самолётов было в несколько раз больше. Девятаев прикрывал ведущий самолёт командира Боброва. Один из немецких самолётов зашёл сзади и дал очередь из пулемёта. Самолёт Девятаева охватило пламя, рычаги управления обагрились кровью – пули попали в левое плечо. Огонь быстро приближался к бензобакам. Ещё несколько секунд – и произойдёт взрыв. «У меня уже обгорели лицо и руки, - вспоминал лётчик, - я услышал в наушниках: «Миша! Приказываю: прыгай!» – кричал командир и друг изо всех сил. Другого выхода не было, и я прыгнул. Бой проходил на захваченной фашистами земле. Так я оказался в плену».

Начало испытаний

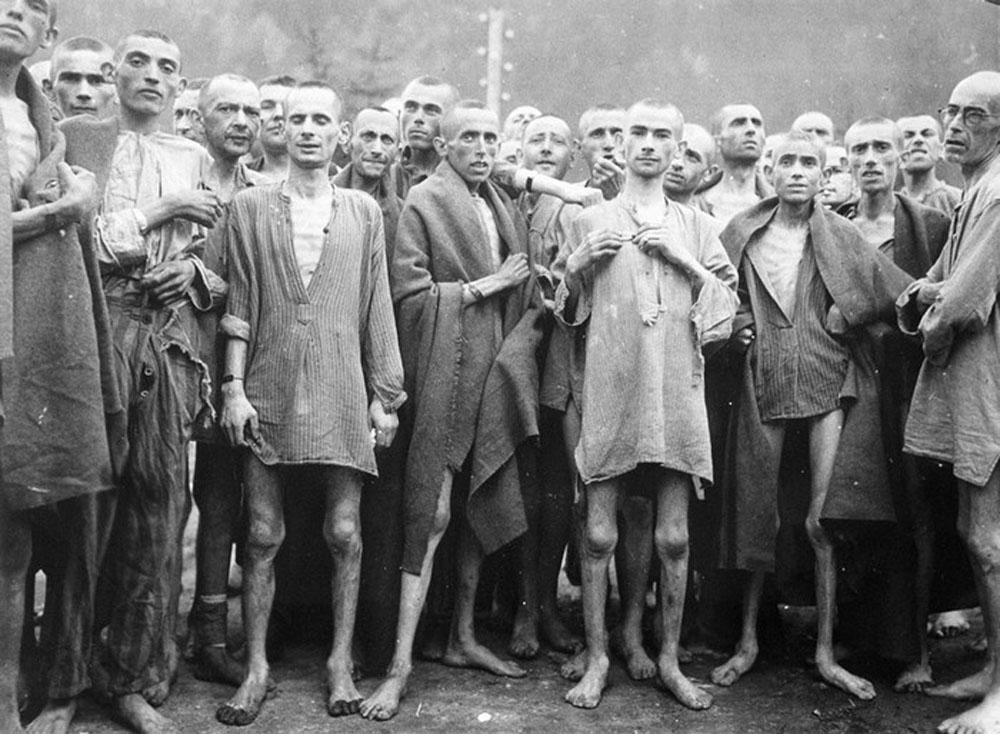

Фашисты зверски относились к военнопленным, стараясь бить по ранам. Они хотели сломить человека не только физически, но и морально. Постоянно говорили о победах немецкой армии и крахе Красной армии. Начались скитания по концентрационным лагерям. Первым стал Лодзинский (Польша). Здесь в основном были лётчики. Это был лагерь «скелетов», окутанных в лохмотья измождённых людей, которых постоянно подвергали пыткам и допросам. Лагерь был заминирован, обнесён колючей проволокой под током, кругом часовые со сторожевыми овчарками. Пытавшихся бежать, ловили, зверски избивали и на глазах всех пленных расстреливали. Но люди не падали духом, через пленных лётчиков-французов доходили сведения о настоящем положении дел на фронте, что гитлеровцы отступают... В лагере стал готовиться массовый побег. Действовало подполье — это были бесстрашные, преданные Родине люди разных национальностей. Польские партизаны извне готовились им помочь. Но немцы, словно предчувствовали это, и спешно всех растолкали по вагонам и перевезли в Кляйнкенигсберский лагерь. Здесь сразу же погнали на работу – осушать болото. Голодные измученные люди бултыхались в трясине, падали обессиленные и погибали, захлёбываясь вонючей зелёной киселеобразной жижей.

Терпя поражение, фашисты зверели, придумывая новые пытки. Самые отважные пленные постоянно искали способ сбежать из этого ада. Решили делать подкоп из барака за колючую проволоку. Мисками, ложками, ногтями узники по ночам копали тоннель, а днём шли на каторжные работы. И снова препятствие — наткнулись на прогнившую канализационную трубу, из которой хлынула вонючая жижа. Смрад распространился на весь барак (даже охранники стали заходить реже), но пленные продолжали копать путь на свободу. У копавших головы покрылись струпьями, тела усыпались фурункулами. Обожжённые руки Девятаева стали кровоточащими ранами, но желание убежать было выше всего. Эсэсовцы узнали о побеге, всех отправили в карцер, а Девятаева бросили на цементный пол в одиночную камеру-щель, где углём топилась чугунная печь. Начались допросы и избиения, воды и еды не давали, только отливали холодной водой, когда он терял сознание. Неожиданно пришла помощь. Один охранник (венгр) во время своего дежурства стал приносить ему воды и немного еды, делясь своим пайком под страхом смерти.

В застенках «Заксенхаузен»

В сентябре 1944 года Михаила Девятаева с другими зачинщиками побега перевезли в другой лагерь. Переводчик сказал им: «Отправляетесь в «Заксенхаузен». Оттуда живыми не возвращаются».

«Оборванных, босых, избитых до полусмерти, нас привезли в концлагерь «Заксенхаузен», – рассказывал ветеран. - Раньше, когда я читал о концлагерях, о зверствах фашистских палачей, у меня кровь стыла в жилах, по телу пробегали мурашки. Но то, что довелось мне узнать, увидеть и испытать на себе в этом застенке, превзошло все мои самые мрачные ожидания.«Заксенхаузен» — это был центральный экспериментальный концлагерь смерти, находившийся под руководством главаря СС Гиммлера. Здесь изобретались и испытывались на заключённых самые дьявольские способы умерщвления людей и затем распространялись во все другие лагеря. Всё здесь было приспособлено для постоянного истязания и массового истребления людей. Достаточно сказать, что из 200 тысяч человек, прошедших через ворота «Заксенхаузена», уничтожено и сожжено в крематории 100 тысяч. Каждый второй был убит. Эшелоны обреченных поступали в лагерь ежедневно и назад уже не возвращались.

Но и здесь витал дух свободы. Один из русских, парикмахер, обрабатывая Девятаеву раны, узнал, что ему грозит крематорий. Он подменил ему бирку от только что умершего узника. Теперь лётчик Девятаев стал украинским учителем Григорием Никитенко. Веру в победу пленным внушали такие же смертники: полковник Н.С. Бушманов, политрук А.Д. Рыбальченко и другие, которые с 1943 года вели активную работу с берлинским подпольем.

«Остров дьявола»

Смена фамилии и профессии не просто спасла жизнь Девятаеву, но и стала его пропуском в другой лагерь с более «лёгким» режимом - у городка Пенемюнде, который был расположен на острове Узедом в Балтийском море. Вот оно, второе везение – хвалёный немецкий педантизм где-то дал сбой, не заметил подмены и SS-овский фильтр, пропустил пилота, склонного к побегу, на сверхсекретный ракетный центр полигона Пенемюнде. Здесь Германия разрабатывала, производила и испытывала своё знаменитое «Оружие Возмездия» - крылатые ракеты Фау-1 и баллистические Фау-2. Этим оружием нацисты обстреливали Лондон и другие города противника. Разработкой ракет руководил инженер Вернер фон Браун, ставший впоследствии отцом американской космонавтики. Военную базу Пенемюнде немцы называли «Заповедником Геринга». А вот у заключённых было другое название для этой местности – «Остров дьявола». Каждое утро узники этого дьявольского острова получали наряды на работу. Тяжелее всех приходилось аэродромной бригаде: военнопленные таскали цемент и песок, замешивали раствор и заливали им воронки от налётов британской авиации. Но именно в эту бригаду рвался «учитель Никитенко». Он хотел быть поближе к самолётам! И Михаил начал готовить побег. На свалке подбитых и неисправных самолётов Девятаев изучал их фрагменты, пытался вникнуть в конструкцию незнакомых бомбардировщиков, внимательно осматривал приборные панели кабин. Благо, что среди его единомышленников был человек, который знал немецкий язык и переводил надписи на приборах.

У заветной цели

Поднять в воздух многотонный бомбардировщик одному измождённому и ослабленному заключённому было не под силу. Нужна была команда. Михаил Девятаев стал присматриваться к людям и подбирать из них самых надёжных. Так он познакомился с Иваном Кривоноговым и Владимиром Соколовым. Именно эта тройка и стала ядром будущего дерзкого экипажа из 10 военнопленных. Работая на аэродроме, узники стали примечать все подробности его жизни и распорядка: когда и как заправляют самолёты, как и в котором часу меняется охрана, когда экипажи и обслуга идут обедать, какой самолёт удобнее всего для захвата.

После всех наблюдений Михаил остановил свой выбор на «Хейнкеле-111» с именным вензелем на борту «Г.А.», что означало «Густав-Антон». Этот самолёт чаще других взлетал на задания. И что ещё было хорошо – после приземления его сразу же заправляли снова. Всё было готово к побегу. Но случилось непредвиденное. 1 февраля 1945-го один заключённый в бараке заявил: «Мне всё равно, кому служить, были бы денежки, вино и всё прочее». Девятаев не выдержал и ударил его в лицо, сломав мерзавцу челюсть. Лагерные пособники фашистов приговорили узника к экзекуции «на 10 дней жизни». Это означало, что в течение этого времени его будут зверски избивать, пока он не погибнет. Семь дней продолжались издевательства, заключённые как могли подкармливали и подлечивали Михаила, но силы его были на исходе. 8 февраля он сказал: «Сегодня или никогда!»

«Ура! Летим!»

8 февраля команда Девятаева решилась на побег. После полудня, когда техники и обслуга потянулись на обед, начали действовать. Иван Кривоногов ударом стального прута убил охранника. Пётр Кутергин снял с часового шинель с фуражкой и одел их на себя. С винтовкой наперевес он повёл «пленных» в направлении самолёта. Охрана на сторожевых вышках ничего не заподозрила. Пленники вскрыли люк и проникли в самолёт. Быстро расчехлили моторы, ключ зажигания был на месте. Вот как этот тревожный момент описывал Михаил Девятаев: «Нажал на все кнопки сразу. Приборы не зажглись… аккумуляторов нет!.. Неудача! Резануло по сердцу. Перед глазами проплыла виселица и болтающиеся на ней 10 трупов».

К счастью, узники быстро раздобыли аккумуляторы, подтащили их на тележке к самолёту и подключили кабель. Стрелки приборов сразу качнулись. Поворот ключа, движение ноги – и моторы ожили. Самолёт стал набирать скорость и стремительно приближаться к краю взлётной полосы. Но удивительное дело – он почему-то не мог оторваться от земли! И чуть было не рухнул с обрыва в море. За спиной у пилота возникла паника – крики и удары в спину: «Мишка, почему не взлетаем!?». А он и сам не знал почему. Догадался только спустя несколько минут, когда развернулся и пошёл на вторую попытку взлёта. На шум моторов выбежали фашисты. Пилот не упустил свой шанс и направил машину на них. Втроём они навалились на штурвал и у самой кромки балтийской воды «Хейнкель» оторвал хвост от земли!

Вот оно – очередное счастливое везение отчаянных людей. Истощённые узники-доходяги подняли в воздух тяжёлую многотонную машину. Конечно же, за ними послали погоню и подняли в воздух истребители. В первые часы после угона немцы были уверены, что секретный самолёт угнали британские военнопленные, и поэтому основные силы перехватчиков бросили в северо-западном направлении. Так что судьба в очередной раз благоволила Девятаеву и его товарищам. Ещё дважды им пришлось в небе встретиться с опасностью: возвращающимися с задания немецкими лётчиками. Выпустив оставшиеся боеприпасы, они прекратили преследование. А на суше по «Хенкелю» ударили наши зенитки. И ударили весьма точно: среди экипажа появились раненые, а правый двигатель самолёта загорелся. Горящую машину и товарищей спас Михаил Девятаев. Беглецы из ада приземлились на весеннее поле. Самолёт с одним исправным двигателем днищем пропахал поле и остановился. Вскоре бывшие узники услышали: «Фрицы! Хенде хох! Сдавайтесь, иначе пальнём из пушки!» Но для них это были очень дорогие и милые сердцу русские слова. Они ответили: «Мы не фрицы! Мы свои! Из плена мы».

Наши солдаты были ошеломлены. К ним вышли десять скелетов в полосатой одежде, обутые в деревянные башмаки, забрызганные кровью и грязью. Страшно худые люди плакали и постоянно повторяли одно только слово: «Братцы, братцы…». В расположение своей части артиллеристы понесли их на руках, как детей, ведь каждый из беглецов весил менее 40 кг!

Личный враг Гитлера

Британцы два года бомбили остров Узедом и его объекты, но всё дело в том, что чаще всего они «воевали» с ложным аэродромом и бутафорскими самолётами. Немцы перехитрили наших союзников – они искусно маскировали настоящий аэродром передвижными платформами с деревьями. Это стало известно только после бегства героической десятки. После доклада Михаила Девятаева командующему 61-й армии Павлу Белову наша и союзная авиация нанесла мощный удар по точно указанным верным координатам. Остров Узедом бомбили пять дней. И ракетная база в Пенемюнде перестала существовать.

За угон секретного самолёта «Heinkel-111» с радиоаппаратурой для полигонных испытаний баллистических ракет Фау-2 Адольф Гитлер объявил Михаила Девятаева своим личным врагом.

Михаил Петрович Девятаев внёс большой вклад в развитие советского ракетостроения. Во-первых, угнанный им самолёт имел уникальную аппаратуру контроля полётов ракет Фау-2. Во-вторых, он несколько раз показывал базу Пенемюнде самому Сергею Королёву – будущему генеральному конструктору советских ракет. Они вместе ходили по острову Узедом и осматривали его былые секреты: пусковые установки Фау-1, стартовые площадки Фау-2, подземные цеха и лаборатории, брошенное немцами оборудование, остатки ракет и их узлы. Именно по ходатайству главного конструктора баллистических ракет Сергея Королёва и после многочисленных публикаций статей о подвиге лётчика Девятаева в советских газетах, Михаилу Петровичу Девятаеву 15 августа 1957 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

Судьба участников побега

Несмотря на то, что группа сорвала планы немцев по дальнейшему испытанию «Фау-2», доставила советскому командованию стратегическую ценную информацию, все члены экипажа были подвергнуты строгой и длительной проверке со стороны «Смерша». После чего 7 из 10 участников побега: Трофим Сердюков, Владимир Соколов, Владимир Немченко, Фёдор Адамов, Иван Олейник, Пётр Кутергин, Николай Урбанович были зачислены в одну из рот 777-го стрелкового полка и отправлены на фронт. Трое офицеров — Михаил Девятаев, Иван Кривоногов и Михаил Емец — до ноября 1945 года оставались в фильтрационном лагере, ожидая подтверждения воинских званий. Рядовые участники побега участвовали в штурме г. Альтдама. 14 апреля, во время форсирования Одера, погибли Соколов и Урбанович, ранен Адамов. Кутергин, Сердюков и Немченко погибли в бою за Берлин, а Олейник погиб на Дальнем Востоке, в войне с Японией. Из семерых остался в живых только один — Фёдор Адамов, он вернулся домой и стал шофёром. Михаил Емец после войны работал бригадиром в колхозе. Иван Кривоногов был восстановлен в звании лейтенанта и демобилизован, трудился наладчиком станков на заводе «Орбита». Михаил Девятаев испытывал на Волге речные суда на подводных крыльях. В 1957 году он одним из первых в Советском Союзе стал капитаном пассажирского судна типа «Ракета». Позже водил по Волге «Метеоры», был капитаном-наставником. Уйдя на пенсию, активно участвовал в ветеранском движении, часто выступал перед школьниками, студентами и рабочей молодёжью, создал свой Фонд Девятаева и оказывал помощь тем, кто в ней особо нуждался. Спустя много лет после героического побега Михаил Петрович вместе со своей семьей побывал в Германии, на острове Узедом, на том самом месте, где когда-то находились лагерь и аэродром. Вместе с сыновьями он прошёл весь путь по взлётной полосе к обрыву над морем, откуда взлетел на Родину угнанный самолёт, унося из ада десять человеческих душ.

… Историю этого удивительного подвига наши земляки услышали в 1979 году от самого М.П. Девятаева. А после встречи я с мужем и Павлом Кузьмичом Захаровым из Шатрово пригласили Михаила Петровича Девятаева к себе на уху. В память о встрече осталась его книга «Побег из ада» с автографом и дарственной надписью: «Уважаемым Лидии Александровне, Александру Петровичу и Тане. В день посещения Вас. С наилучшими пожеланиями. 21.11.1979 г.».

Лидия СОКОЛОВА.

с. Мехонское.

Только через 12 лет после побега и угона самолёта «Heinkel-111» с секретным оборудованием Родина оценила подвиг Михаила Девятаева.

Заксенхаузен — нацистский концлагерь, расположенный в городе Ораниенбург в Германии. Был освобождён советскими войсками 22 апреля 1945 года. До 1950 года существовал как пересыльный лагерь НКВД для перемещённых лиц. В 1947 году перед судом в Берлине предстали 16 сотрудников лагеря. Советский военный трибунал приговорил 14 человек к пожизненным каторжным работам, двое других получили 15 лет лагерей. 5 человек скончались в Воркутлаге. Оставшиеся в живых были репатриированы в ФРГ в 1956.

В 1956 году правительство ГДР учредило на территории лагеря национальный мемориал. В настоящее время территория Заксенхаузена открыта для посещения в качестве музея и мемориала. В интернете есть документальный фильм о лагере «Застывшая война. Серия 7. Концлагерь Заксенхаузен».

Для справки:

Михаил Петрович Девятаев - Герой Советского Союза, почётный гражданин Республики Мордовия, а также города Казани и немецких городов Вольгаста и Цинновица. После войны Михаил Петрович с супругой Фаиной Хайрулловной вырастили двух сыновей - Алексея и Александра и дочь Нелли. Похоронен в 2002 году в Казани. В его родном селе Торбееве открыт Дом-музей героя. Память о нём увековечена в названии улиц ряда городов, установлены памятники в России, Украине, Германии. Снят художественный и документальный фильм. Подвиг описан и в книгах.

Комментарии