У войны не женское лицо

Женщины – солдатки. Сколько лишений и трудов выпало на их долю в страшные годы войны. Никогда ещё на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне. По-разному складывались их судьбы. Они воевали на различных фронтах, в различных родах войск, партизанили в тылу врага, не жалели сил на трудовом фронте, но все они стали создателями Великой Победы. Сегодня, в рамках нашего проекта «Женщины Победы», мы вспомним о некоторых из них.

Советские представительницы прекрасного пола не оставили без поддержки мужей, братьев, сыновей и отцов, а наравне с ними в меру своих сил помогали противостоять немцам и защищать родные земли. Те, кто не мог взять оружие в руки, вооружились аптечками с бинтами и, преодолевая страх перед войной, вытаскивали миллионы раненых солдат из лап смерти. Наравне с «ночными ведьмами», меткими женщинами-снайперами, радистками, вели свою тихую войну женщины-медики, борясь за жизнь раненых и больных солдат.

Наверное, из всего числа девушек, женщин нашего края, которые воевали на фронте, больше всего было санинструкторов, медиков в полевых госпиталях. Женщины, прошедшие медицинскую подготовку или не имеющие её, просили зачислить их не только во вспомогательные и медицинские части, но и в строевые. «Многие советские женщины идут в рядах бойцов с оружием в руках, я также желаю в ногу с бойцами идти на врага с оружием в руках», - написала в своём заявлении наша землячка Екатерина Костылева. И таких заявлений с просьбой зачислить их в действующую армию немало поступало в военные комиссариаты Шатровского, Мехонского районов. На сегодня журналистам газеты «Сельская новь» уже известны фамилии более 50-ти женщин края, ушедших добровольцами на фронт. К сожалению, большая часть имён не увековечена в областных, районной Книгах памяти.

«Раненых на поле боя не оставлять!»

Так звучал Приказ выдающегося военачальника Георгия Жукова. И несколько десятков тысяч женщин, имена которых давно канули в лету, твёрдо следовали этой цели. Среди них были и наши землячки.

«Я же в первый день войны, т.е. 22 июня, подала заявление добровольцем, сейчас я уже хожу в военной форме и ждём только приказа, чтобы выехать на фронт», - писала в своём письме на малую родину в село Кодское санинструктор Екатерина Фёдоровна Костылева. - Теперь пишите мне по этому адресу: г. Симферополь, Н-Сергеевка, ул. Автобусная, 12, Союзсовхозтранс. Сейчас я работаю и учусь в сандружине, 16 часов на ногах. Работа здесь гораздо серьёзнее и ответственнее. Сына Толика и представить себе не могу, какой он сейчас большой. Скажите ему, что мама пойдёт воевать, чтобы Толику после было жить хорошо и весело…». Екатерина Костылева в июле 1942 года попала в плен. Зимой 43-го она погибла в фашистском концлагере.

Таисья Владимировна Крапивина пришла в Шатровский военкомат и заявила: «Иду на фронт. Я – медицинский фельдшер, моё место там, где нужна моя помощь раненым бойцам». Таисье был 21 год, и она была одной из первых женщин в районе, ушедших на фронт. Нелёгкая судьба выпала на долю девушки: бои на передовой, два года фашистского плена, партизанский отряд в Минской области. 14 июня 1944 года фашистская пуля оборвала её жизнь. Она погибла с оружием в руках, до конца выполнив свой долг перед народом. Имя Крапивиной носит улица села Шатрово.

Елена Алексеевна Дубровина призвана на фронт Шатровским РВК. Служила фельдшером санитарной роты в 1287 стрелковом Краснознамённом полку 110 стрелковой Верхне-Днепровской дивизии на III Белорусском фронте. Командир полка подполковник Северин так описал боевые заслуги нашей землячки:

«За активное участие в Отечественной войне с немецкими фашистами и чёткую работу по оказанию квалифицированной помощи раненым бойцам и офицерам представляю фельдшера Дубровину к ордену Красной Звезды. Особенно Дубровина чётко работала в боях при прорыве оборонительных рубежей противника на подступах к городу Кенигсбергу, где она под огнём противника только за 8 апреля 1945 года оказала помощь 64 тяжело раненым и организовала своевременную эвакуацию». А в День Победы Елене Алексеевне вручили ещё две награды: медаль «За взятие Кенигсберга» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Зинаида Николаевна Харламова, 1925 г.р., призвана в армию Шатровским РВК в ноябре1944 года. Служила в 210 Отдельном медико-санитарном батальоне ст. хирургической сестрой. Командир батальона, майор медицинской службы Белов так охарактеризовал личный боевой подвиг мл. сержанта Зинаиды Харламовой: «Харламова в дни наступления дивизии в Восточной Пруссии показала себя исключительно чуткой, заботливой к раненым бойцам и офицерам. Несмотря на артиллерийский и миномётный огонь противника, Харламова лично оказала первую медицинскую помощь на переднем крае более 215 раненым. Всегда аккуратна, не считаясь с отдыхом, помогла врачам спасать жизнь раненых. За самоотверженную работу на переднем крае представляю тов. Харламову к Правительственной награде – медали «За боевые заслуги».

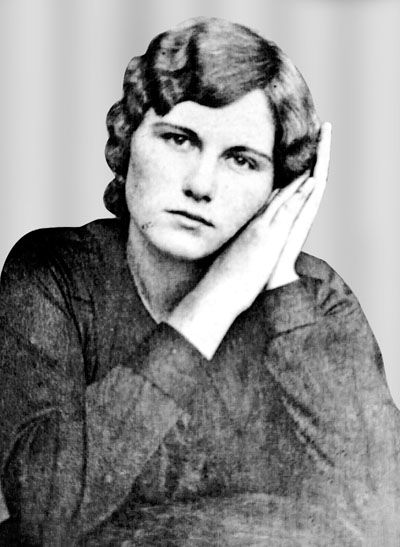

Другая наша землячка Надежда Алексеевна Колмакова была врачом на фронте, оказывала медицинскую помощь бойцам. Её имя мы узнали совсем недавно из переписки в соцсети «Одноклассники». Она родилась 17 сентября 1918 года в деревне Ирюм в семье Алексея Степановича и Анны Ивановны Колмаковых. После школы с 1938 по 1941 годы училась в Свердловском государственном мединституте по специальности «лечебное дело» (врач -педиатр). Надежда Колмакова трудилась в госпиталях Ленинграда, за что награждена медалью «За оборону Ленинграда». Также капитан медицинской службы Колмакова удостоена ордена Красной Звезды. Вот лишь несколько строчек из наградного листа: «Во время службы на IV Украинском фронте в 8-й воздушной Армии проявила себя дисциплинированной, исполнительной, энергичной. К работе относится серьёзно и с любовью. Систематически выезжает в части для осмотра личного состава. Только за 5 месяцев 1945 года товарищ Колмакова сделала 20 выездов в части, осмотрела 1139 человек. В связи с её лечением количество больных значительно снизилось».

От родственников мы узнали, что после войны Надежда Алексеевна Козлова (Колмакова) 25 лет руководила Щелковской районной больницей №2 в Подмосковье. Потом, будучи в преклонном возрасте, добровольно перешла на работу полегче: расшифровывала кардиограммы. Она очень много читала, любила театр. На работе её называли «Екатериной Великой», благодаря ей был введён новый корпус районной больницы. До сих пор живы люди, которые помнят её по работе и отзываются с большим уважением, как к руководителю и человеку. Надежда Алексеевна была знакома со многими космонавтами, так как Звездный городок находится недалеко от Щелково. Она заведовала медицинской комиссией, которую проходили космонавты. В её семейном архиве сохранились их автографы, поздравления.

… Как ни крути, но каждый спасенный раненый – это подвиг, требующий от женщин много силы воли. Сдаваться, плакать и горевать было нельзя, ведь для тысяч солдат, лежащих на поле боя, эти отважные медсёстры становились настоящими ангелами, дарующими шанс на жизнь. Память – наша совесть. Нельзя забывать этих людей, которым удалось спасти невероятное количество жизней, провести с пострадавшими тяжелейшие минуты их жизни и вселить веру в себя, в победу, в мир.

Запас прочности

До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к Победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать! — Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина.

17 миллионов танкистов, пехотинцев, лётчиков и других представителей войск Красной армии удалось успешно вылечить в годы Великой Отечественной войны. Медицинская служба нашей армии добилась невиданных в истории результатов: из общего количества раненых было возвращено в строй 72,3%, больных — 90,6%.

1 июля 1941 года в Кургане началось формирование эвакогоспиталя №1729. Располагался госпиталь в пределах городского сада в зданиях Высшей Коммунистической школы (ныне Правительство области) и пяти одноэтажных зданиях. 30 июля в госпиталь поступила первая партия раненых. С ноября 1941 г. госпиталь являлся головным в Курганском гарнизоне, в нём было 360 хирургических, 80 – терапевтических, 60 – неврологических коек. Всего за годы войны в Зауралье размещалось 17 госпиталей, из них 5 – в Кургане.

Комментарии